蝌蚪成长记

作者:范宇 班级:小五班

【缘起】:

春天到了,宝贝们和爸爸妈妈周末出门踏青了,周一的早上,孩子们兴高采烈的和老师分享着踏青时的所见所闻,小池塘里黑色的小小的游动的小“动物”引起了孩子们极大的兴趣。

“它是不是黑色的小鱼啊,它和小鱼一样都生活在池塘里面,它是小鱼的宝宝吧。”

“我知道我知道,这个叫做蝌蚪。”

于是,越来越多的小朋友加入到关于蝌蚪的讨论中。在广泛了解和征集幼儿的想法之后,我们共同收集得到了几十只蝌蚪。于是,关于蝌蚪的探究与发现开始了。

【瞬思】:

幼儿对小蝌蚪的兴趣越来越浓,“为什么”的问题也越来越多。《3-6岁儿童学习与发展指南》指出,“幼儿科学学习的核心是激发探究兴趣,体验探究过程,发展初步的探究能力。”同时,幼儿是天生的科学家、探索者,他们对世界充满了好奇。好奇是幼儿的天性,好奇心会随着幼儿的年龄增长而发生变化。

【环境支持】:

《纲要》中指出,引导孩子关心周围的事物,亲近大自然,探索大自然的秘密,以此丰富他们的探索经验,体验发现的乐趣。春天的小溪小河里到处都有欢快游戏的小蝌蚪,为了让孩子近距离的感受小蝌蚪的生活环境,首先鼓励家长利用周末的时间带领小朋友亲近大自然,去小溪边,小河边,池塘里寻找小蝌蚪的身影,探索小蝌蚪生活的秘密。

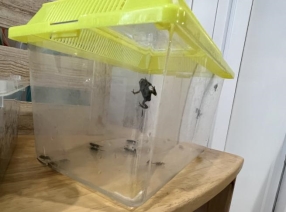

同时,在班级自然角投放共同收集来的小蝌蚪宝宝,以便于幼儿随时随地照顾、观察小蝌蚪的生长过程。

【自然生长】:

(1) (2)

(3) (4)

(1)皓喆:“老师你快来看,小蝌蚪长后腿了。”在进行过小蝌蚪变青蛙的家人时光之后,孩子们都了解到小蝌蚪是先长出后腿,然后是前腿、尾巴变短、颜色变浅,变成真正的青蛙。于是,在第一只小蝌蚪发生变化长出后腿之后,孩子们进行了热烈的讨论与观察。

(2)轩轩:“老师老师,你快看,全都长出腿了,都长出来了,蝌蚪就快要变成青蛙了!”短短几日,所有小蝌蚪的小腿都长了出来,发现了这一变化,孩子们更期待小蝌蚪变成青蛙。

(3)“他们会跳出来吗?这个时候它们要吃什么呢?它们还需要水吗?”无数个问题从孩子们的嘴巴里蹦出来,叽叽喳喳的围绕在我的身边,对于孩子们的问题,我并没有直接进行回答,于是关于小蝌蚪变青蛙的家人时光又展开了,这次我们的话题是“如何照顾快要变成青蛙的小蝌蚪呢?”

(4)总听到沙水池的下水口里发出轻微的“呱呱”声,于是我们猜测下水口里有没有藏着一只青蛙妈妈呢,没想到真的在下水口里有所收获。孩子们都认为小蝌蚪快要变成青蛙之后,青蛙妈妈就要来带青蛙宝宝们回家了。

【感受表征,倾听幼儿】:

“小蝌蚪会变成青蛙吧,那他们需要吃什么呢?吃水里的水草吗?还是吃小鱼小虾呢?”

“蝌蚪生活在池塘里面,快乐的和爸爸妈妈一起做着游戏。”

【教育反思】:

面对各种生命现象,幼儿会提出很多问题,而作为教师,我们应该尊重幼儿的想法,鼓励幼儿通过观察、操作去探索和发现,但值得一提的是,教师需要对幼儿提出的问题进行梳理,做出价值判断,这也是教师专业性的体现。

杜威认为,“人的好奇心分三个等级,第一是生理层面的,变现对为有机体身体方面的探查,第二是社会层面的,变现为语言方面的提问,第三十理智层面的,表现为对亲自寻求在与人和事物的接触中产生的种种问题之答案的兴趣。”而教师需要将幼儿的好奇心从生理层面,否则幼儿的好奇心很容易消退。幼儿的好奇心强,喜欢探究,而要引导幼儿开展有价值的科学探究需要有好的问题,而这些问题不一定源于幼儿,也可以是教师预设而成的。

师幼之间的对话能够引发幼儿的思考。师幼之间的对话应该是平等的,教师通过重复、描述等方式,不断肯定幼儿的想法,帮助幼儿完整地表达自己的意图,在此基础上,通过延伸提问,促进探究的不断扩展和深入。在幼儿的探究过程当中,教师应当充分发挥幼儿的主动性,让幼儿有思考、判断、怀疑、设问的权利和机会,给予幼儿充分的自主探究空间。例如幼儿提出的“小蝌蚪长什么样”问题上,有幼儿认为小蝌蚪没有鼻子、眼睛,对这些问题他们并没有更深入的答案。教师也没有直接给予幼儿这些问题的答案,而是让幼儿进行细致的观察之后自己寻找答案,甚至给幼儿抛出更多的问题,让幼儿继续深入探究,教师的适时参与起到了引导、调整、导向的作用。